7月28日至8月1日,我校中西医临床学院师生赴香港浸会大学开展中医药交流学习。此次交流依托香港浸会大学中医药学院优质资源,为我校学子搭建深入了解香港中医药发展实践、探索粤港中医药文化交融的平台。

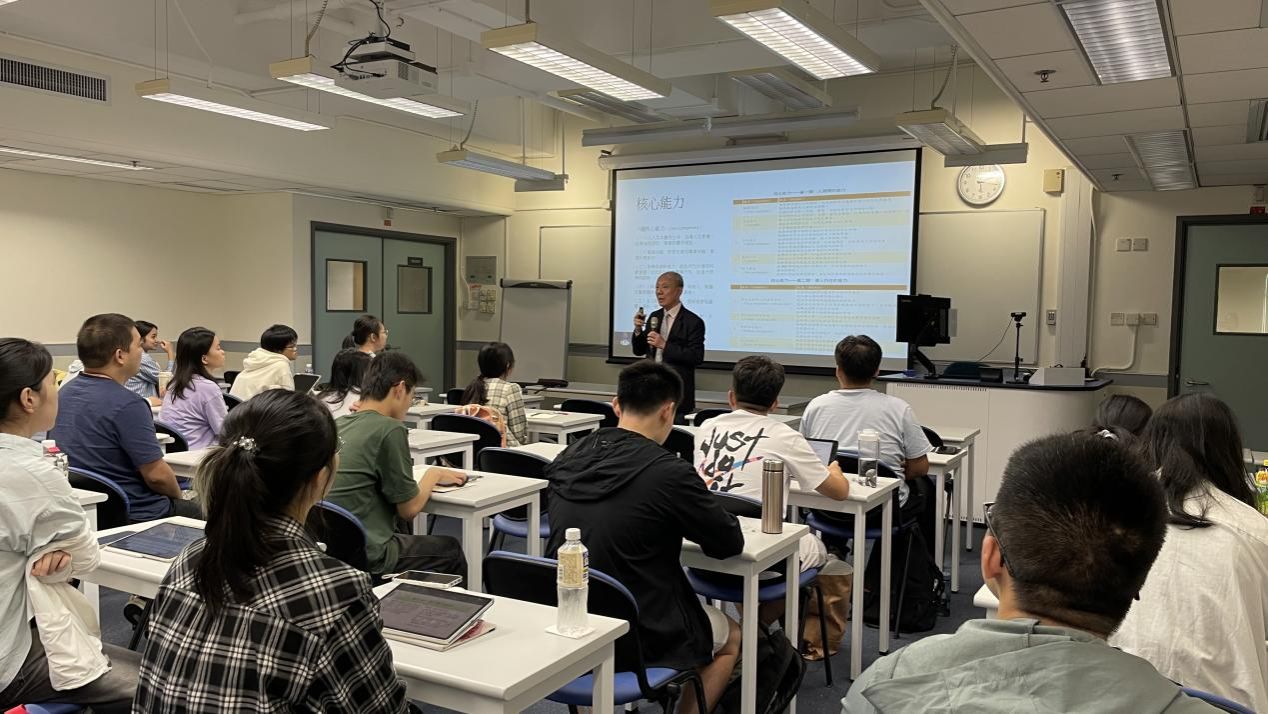

通过多元化的课程与实践环节,同学们系统性探索香港中医药发展核心领域。课程内容深入且全面:从剖析香港中医医院独特运营模式及政策支持体系,到结合真实临床案例深度解析;从学习针灸学等特色疗法的精妙,到探讨中西医结合发展的现实路径与未来方向。这一系列紧密衔接的学习模块,清晰勾勒出香港在中医药现代化转型和国际化进程中的关键探索与实践。

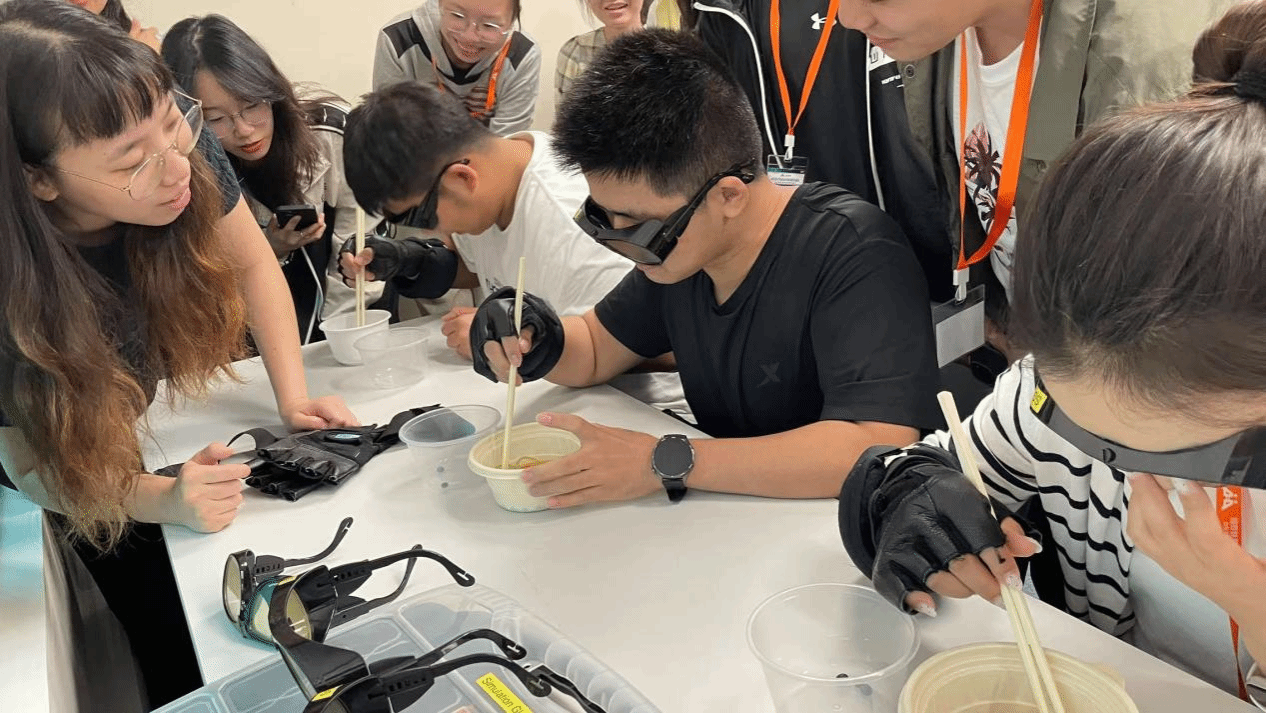

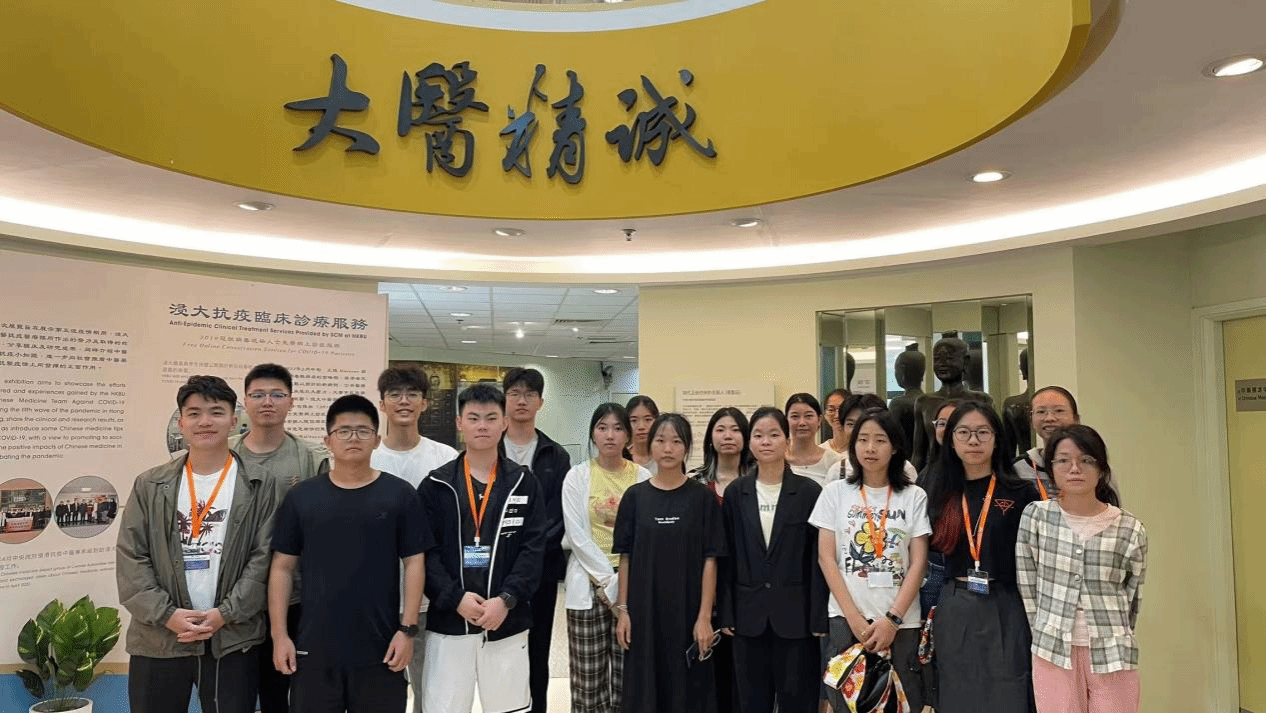

课堂之外,学习仍在延伸。同学们实地走访了香港浸会大学中医药博物馆、医学博物馆等专业机构,在历史遗存与前沿探索的交织中,直观感受中医药文化的深厚积淀与当代活力。泛黄典籍、珍稀药材标本静静诉说传承脉络,现代化科研展示与互动体验则生动呈现发展新貌。这种多维度浸润式学习,拓展了认知边界,让大家对中医药在香港的独特政策环境、临床应用的广度深度,以及文化传承创新的实践,有了更立体深刻的体悟。

项目接近尾声,各小组系统梳理研学收获,聚焦公营中医医院政策创新、中西医临床协作机制、科技赋能文化传承,结合典型案例与实地考察数据,深度阐释香港中医药现代化发展的特色路径。汇报现场学术氛围浓厚,师生互动研讨进一步深化了对粤港澳大湾区中医药协同发展的认知。结业仪式上,项目导师为全体学员颁发证书。

【心得体会】

01交流开新见,践悟促深耕

此次率团赴港,我与同学们皆有丰厚收获。课程中,香港的中西医协作模式、标准化诊疗规范及中药国际化探索,为师生打开全新视野;参访中医药博物馆、体验 VR 老年健康模拟,让理论与实践深度融合。

学生们既拓宽了学术视野,更在对比中深化了对中西医结合的思考。香港在传统医学现代化、规范化方面的经验,为我校教学提供了宝贵借鉴。

——中西医临床学院 沈丹婷老师

02言殊道契,守正融西

初入课堂,我便置身于多元语言文化的交汇漩涡。粤语与普通话的切换、英文专业术语的穿插,都成为理解中医理论的“拦路虎”。当老师用粤语解释相关概念时,我不得不调动全部听觉神经捕捉关键词;而当讨论转向英文术语时,又需要快速在脑海中完成语言转换。这种语言上的“双重编码”现象,恰恰映射了香港中医药发展的特殊处境——既要坚守中医理论的传统表达,又要融入西方医学的术语体系。

——中西医临床学院 张家媚

03疫劫淬医道,仁术暖香江

中国银行(香港)中药标本中心和香港医学博物馆的参观,不仅让我直观感受到中医药的发展历程和精湛工艺,也加深了我对中医药文化源远流长的理解。每一件展品背后,都承载着一段历史与一份匠心,从古人的医药智慧到现代的技术传承,让人敬佩不已。漫步在香港医学博物馆中,我看到了香港医疗事业百年变迁的缩影。1894年的鼠疫浩劫,2003年的SARS的阴影,每一次灾难都让医疗系统迭代重生。恰恰正是每一次的磨难和突破,才成就了今天香港现代化、规范化的医疗体系,也让我更加理解医学不仅是技术的进步,更是社会责任与人文关怀的汇聚。

——南山学院 欧洳希

04医融中西理,言励思学用

余秋良教授提及的整合医学概念中,将中医与西医的共同点转化为“甲乙丙丁”即“伤毒残乱”,由此找到了中西医交融的切入点。他提到医学的目的在于服务病人,为病人缓解痛苦,让其过上更好的生活,而非在相互排斥对方的医学体系来证明自己的正确性。这位和蔼可亲的老教授还送了我们一句对联,“每事不忘思学用:每事不忘思,每事不忘学,每事不忘用,则每事不忘”,这句话给我留下深刻印象。

——中西医临床学院 卢嘉玲

05经典启悟,方歌生慧

辜炳锐博士以解表剂为例分享了方剂配伍特点,从方剂考证、用法用量、加减配伍的对比变化来讲解作用,使我对解表剂的印象和理解从一个简单的方歌变成了一个活灵活现的古人智慧流传,给我很大启发。老师讲到经典之所以为经典,之所以重要,是因为我们可以从原文中学到症候、病机、选方、配比用量、随证加减、煎服法、以及判断患者预后,这些精髓虽不易掌握,却是医者的根本功夫,因此需要反复研读、理解和背诵。

——中西医临床学院 周菲洋