7月21日至26日,我校第五临床学院康复专业师生赴香港浸会大学开展为期一周的康复医学专题交流学习,通过教授讲座、实践参访及互动研讨等形式,深入了解了香港康复医学的发展现状与前沿技术。

一、前沿学习

课程汇聚香港康复领域知名专家,内容覆盖康复医学全链条。同学们深入了解了香港“公私并重”双轨医疗体系的优劣势,并探讨粤港澳大湾区医疗融合与区域协同发展的趋势;同时学习了香港康复服务模式创新与“康工”融合的实践经验,聚焦人工智能等新兴科技在康复护理中的应用潜力,探索从“社区为本”到“智慧康复”的转型路径,进一步启发了创新思维。

二、深度参访

课程之余,学子们走进特色场馆,沉浸式感受传统医学魅力与医学创新、人文关怀的融合。在VR Hub(创新老年学习中心),通过穿戴式设备及虚拟现实场景体验老年人行动与感官退化的挑战,深化对老年康复需求的理解;在香港浸会大学中医药博物馆接触珍奇药材与古籍,感知中医药的历史底蕴与文化魅力;于香港医学博物馆,借鼠疫与SARS历史展陈了解公共卫生应对经验的传承,讲解员以鲜活故事阐释 “以生命换来的防疫智慧”;香港浸会大学图书馆则以视障阅览室、数据分析区等特色空间,展现以用户为中心的设计哲学,让同学们在其中收获别样认知。

三、多元交流

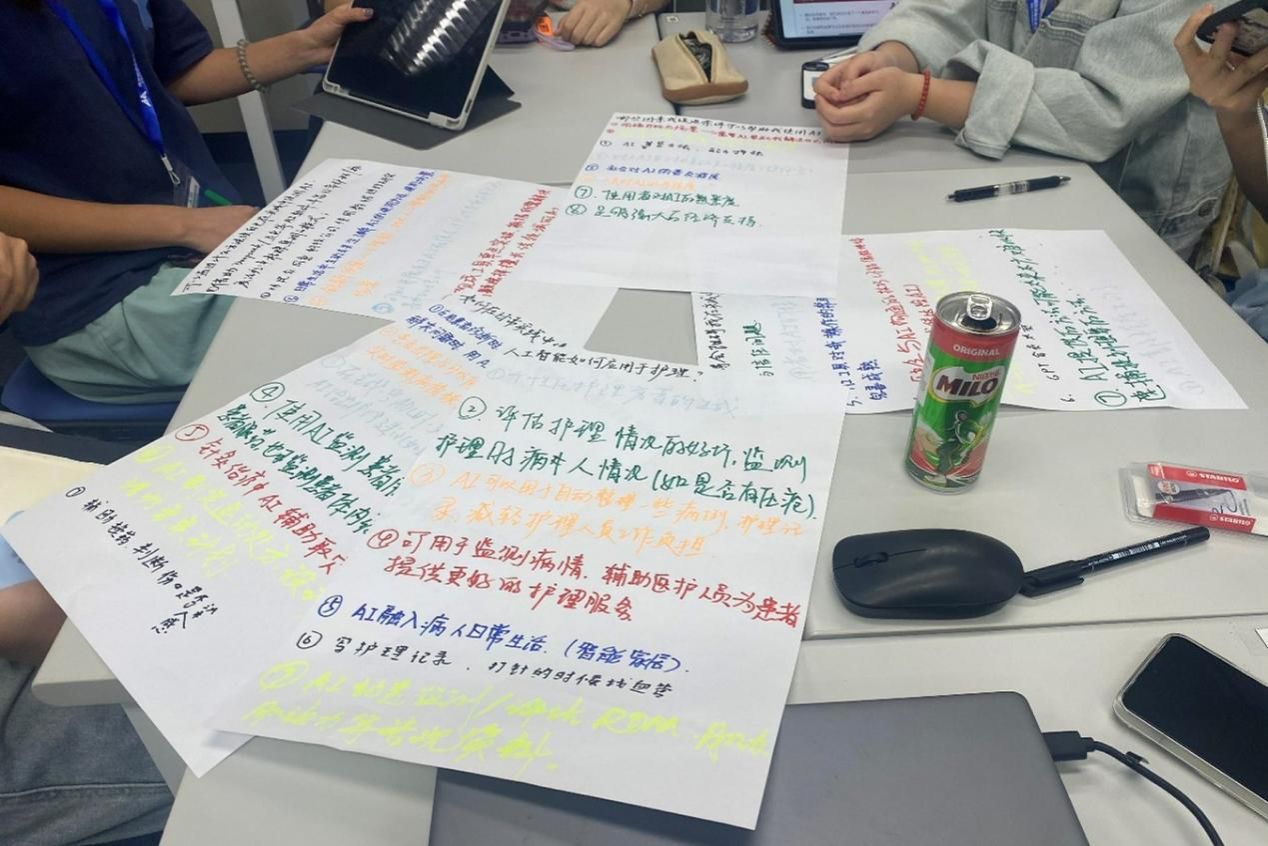

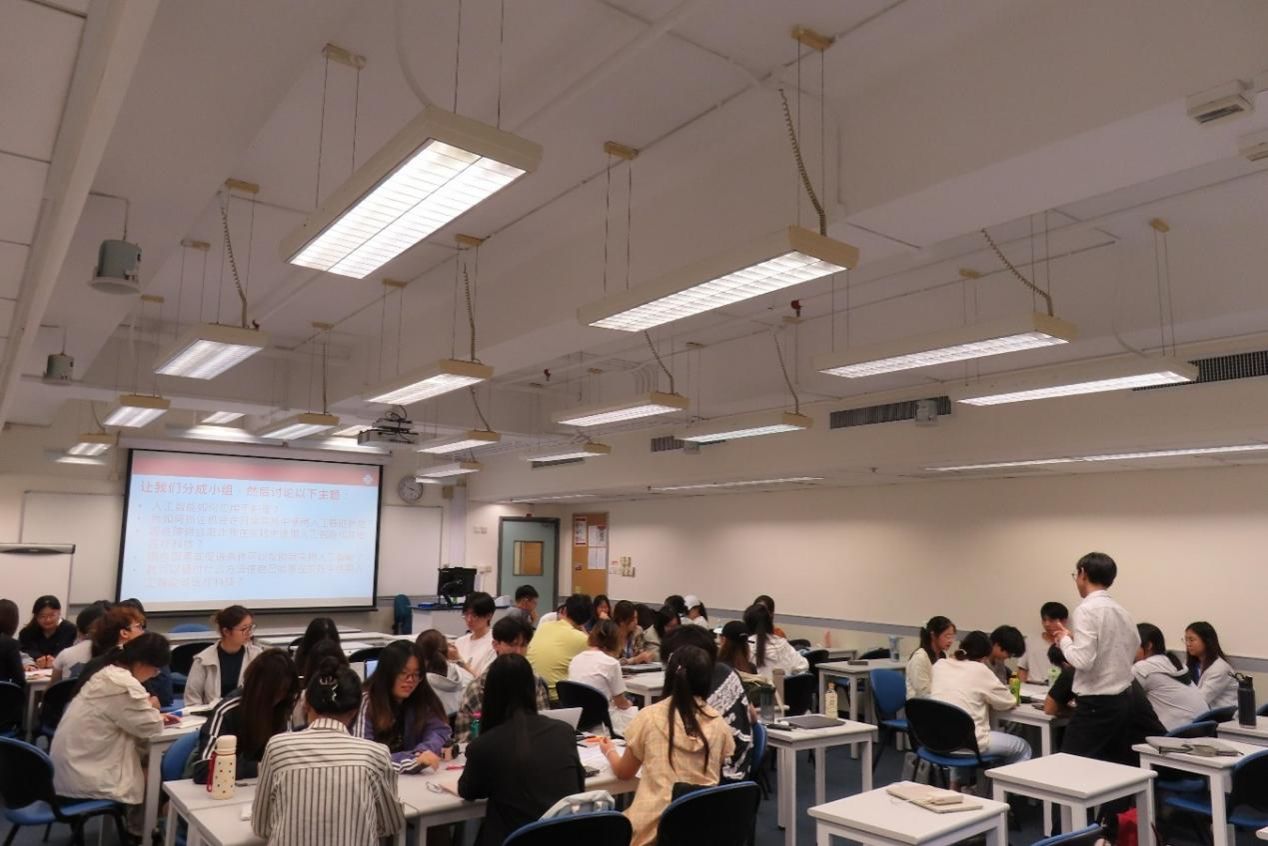

学术交流环节,Arnold WONG教授组织的 “AI+康复”主题研讨会中,学生分小组参与讨论,分享人工智能在康复领域的应用构想,通过思维碰撞拓宽专业视野。

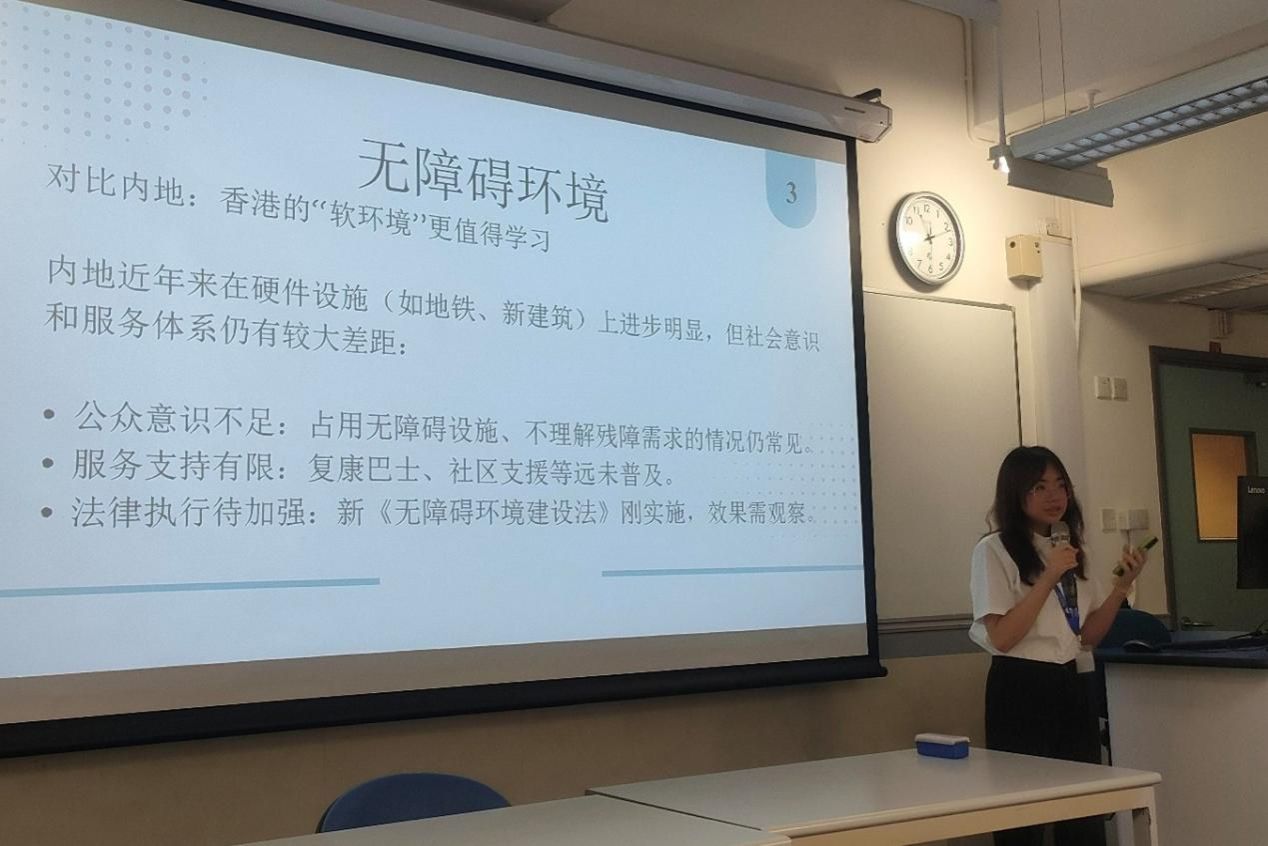

项目接近尾声,同学们就香港学习之旅开展小组分享,大家在实地考察中感受着 “东方之珠” 的独特魅力,更从专业视角收获诸多心得。尤其在城市无障碍环境建设方面,缓坡盲道、语音提示红绿灯等细致设施,以及复康会乐龄互康园的 “一站式” 综合服务,让学子们真切体会到香港在包容性社会建设中的显著成效,而学术探索与城市体验的结合,也让他们对康复医学的社会价值有了更立体的认识。

【教师感悟】

第五临床学院 邱雅贤老师:通过参加项目学习,同学们全面了解了香港的医疗体制、康复服务模式及相关实践,并深刻体会到香港在康复服务模式、人员角色分工、社区康复及无障碍设计等方面的差异。特别是香港在康复服务体系的精细化管理和社区融合实践上的显著优势,值得我们借鉴。尤为欣喜的是,同学们始终保持积极的学习态度和出色的适应能力,逐步展现出宝贵的独立思考能力,积极探讨如何将香港经验转化为适合内地的本土化方案。期待这些收获能切实推动我们康复服务体系的改革与创新。

【学子心声】

2023级康复作业治疗 陈欣萍:香港的无障碍设施建设让我感受深刻。电梯方面,无论商场还是学校,空间宽敞且装有镜子,能确保轮椅使用者安全进出;街道上可见许多缓坡,过马路时每个红绿灯都有提示音,路口也设有盲道;学校图书馆里有专为视障人士设置的阅览室,没有直梯的楼道还配备了轮椅升降平台。这些细致的设计,彰显出开放包容的人文关怀,给我留下了深刻印象。

2024级医学技术类 陈秋文:Prof Bacon NG教授的《香港疾病治疗与粤港澳大湾区医疗发展趋势》课程,内容扎实且视野宏阔。教授不仅细致拆解了香港疾病治疗领域的先进理念、精准模式与成熟体系,更深入剖析了粤港澳大湾区医疗协同发展的现状肌理、机遇窗口与挑战瓶颈。从政策衔接的突破、资源共享的实践到技术融合的创新,一个个鲜活案例让我真切感受到湾区医疗一体化的澎湃动能。这种跨地域医疗协作既盘活了各地优势资源,更让民众切实享受到便利,令人对湾区医疗的未来满怀憧憬。

2023级康复作业治疗 刘欣怡:浸会大学图书馆在设计与功能布局上有其独到之处。一进门,墙面的艺术壁画与设计海报便令人眼前一亮,恍若步入美术馆。更具浸会大学图书馆在设计与功能布局上有其独到之处。特点的是其功能的多元设置——这里有众多小组讨论区、DVD浏览区、专业数据分析室、专为视障人士打造的阅览室,还有充满巧思的 “故事发送机”,且不定期举办读物交流活动,浓厚的学术与文化氛围贯穿其中,这与内地高校图书馆以自习阅览为主的模式大不相同。