7月13日至19日,我校生物医学工程学院与生命科学学院学子们赴香港开展访学活动。本次活动以香港大学为核心教学基地,联动香港中文大学、香港科学园等顶尖科教平台,通过前沿理论课程研习、知名实验室实地参访及深度学术交流研讨,助力青年学子精准把握国际生物科技发展脉络,拓宽学术视野与创新思维。

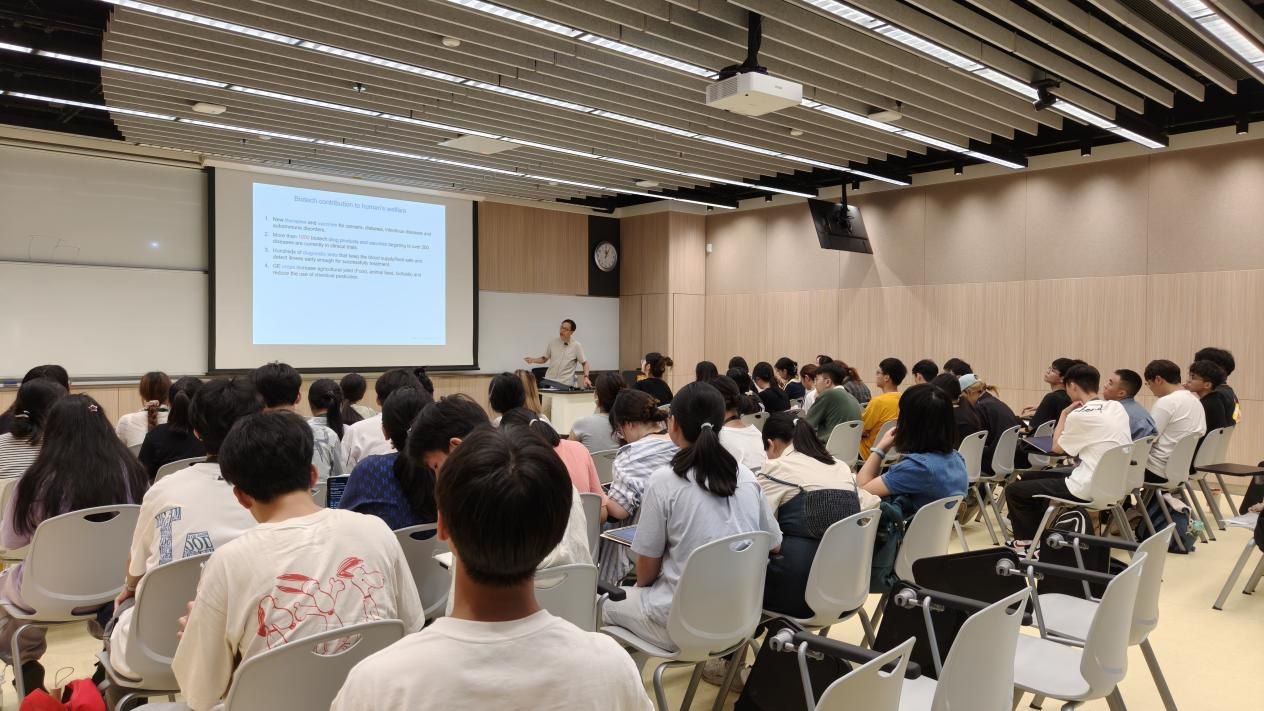

本次访学学术课程体系丰富,聚焦生命科学尖端课题。在香港大学资深教授团队的引领下,学员深入研习四大前沿领域:

1.《合成生物学与基因编辑》系统解析CRISPR技术的应用场景与伦理边界;

2.《疾病诊断行业革命》深度探讨分子诊断技术的创新突破与产业化落地路径;

3.《人工智能驱动免疫反应研究》生动展示AI算法在疫苗开发中的突破性进展;

4.《生物科技产业转化实战》,以小组协作形式完成商业计划书路演实践。

《合成生物学与基因编辑》课程

《疾病诊断行业革命》课程

《香港生物医药产业前景及合作机遇》课程

《生物科技产业转化实战》课程

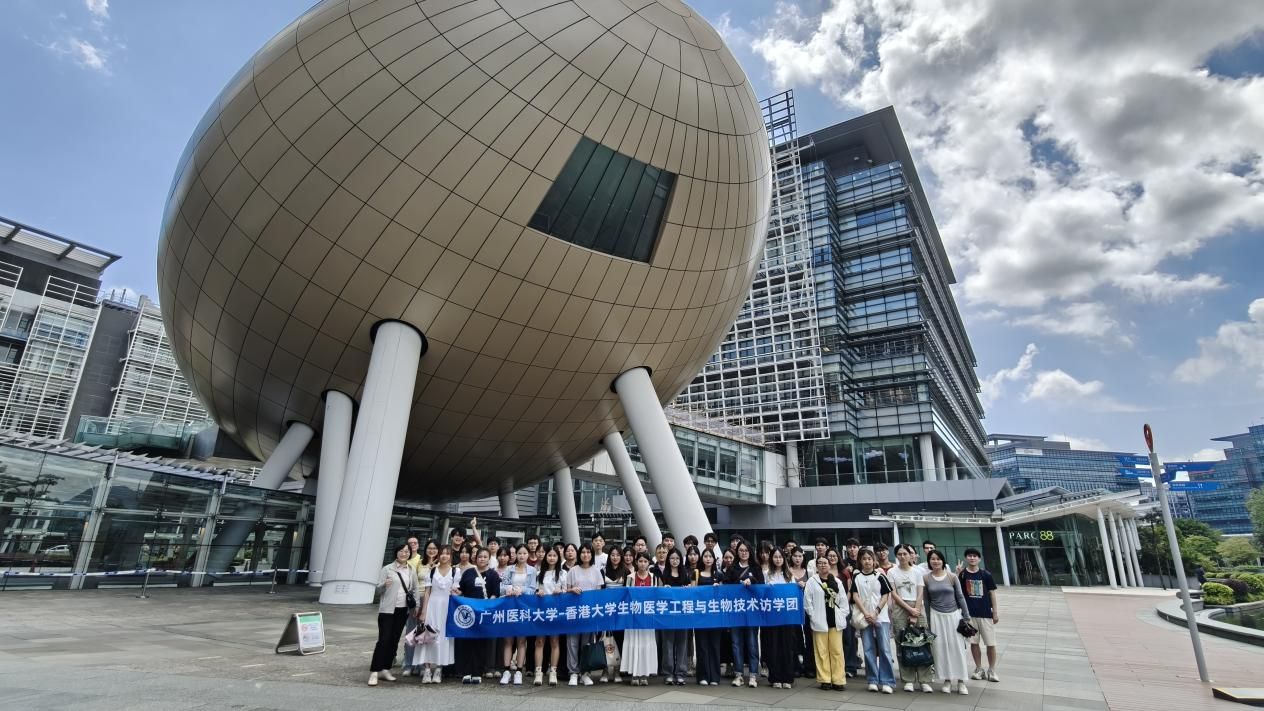

课堂学习外,项目还精心安排了科研环境体验与历史名校参访。7月14日,学子们走进百年学府香港大学,在黄丽松讲堂举行开班仪式,聆听校训、校歌,沉浸式感受其沉稳厚重的校园气韵;15日,在校园大使带领下参访香港中文大学,途经天人合一亭等标志性建筑,领略其清幽雅致的校园环境与浓厚学术底蕴;16日,学子们探访香港医学博物馆,追溯医学发展历程,并走进香港科学园,深入生命健康实验室集群,实地观摩生物医药企业孵化实况。

【心得体会】

生命科学学院 赵晓慧老师:

在指导学生准备展示时,我深刻体会到港大独特的“三维评估体系”——行业理解(20%)、公司分析(30%)和展示能力(50%)。这种权重分配鲜明地体现了“学术深度与表达效能并重”的教育理念。学生不仅要在10分钟内用英语完成从市场格局到技术优势的完整论证,还需从容应对中英双语提问。

我看着同学们在深夜里反复打磨PPT,从最初的逻辑混乱,到最终能清晰对比恒瑞医药与阿斯利康的管线差异。那一刻,我忽然明白了“18页幻灯片上限”的深意——教育不是知识的简单堆砌,而是淬炼精准传递核心价值的能力。

生物医学工程学院 张加兴:

通过这次研学,我不仅在学术上积累了丰富知识,更在人文认知、跨文化交流与职业规划层面实现了全面提升。香港大学严谨前沿的教学体系、香港在生命科学与科技创新领域的蓬勃发展态势,以及这座城市独有的中西交融格局,让我对未来的学习与发展路径有了更清晰的锚定。这是一段充满启发与成长的经历,更是一份终身受益的宝贵记忆。我坚信,它将指引我在未来的求学与职业道路上持续探索、不断突破。

生命科学学院 张沛强:

香港之行不仅是知识的扩容,更是一场认知的革新。短短一周的访学,让我深刻体会到终身学习的必要性。从前我只专注于生物学机制的钻研,如今才发现生物学与商业的结合竟如此紧密。答辩过程中,我更意识到英语学习不容懈怠,否则面对全英文交流场景时,语言能力的不足可能会成为研究推进的阻碍。

最后,由衷感谢学校的支持与栽培,让我获得这次访学机会。它让我明白,绝不能满足于现状,唯有主动拓宽国际化视野、深耕专业领域,才能在未来的学术与职业道路上走得更稳更远。

生命科学学院 黄琳:

七天访学中,我们系统研习了多门课程。内容既有CRISPR-Cas9、Cart-T等熟知知识点,也包含似懂非懂的AI技术应用,更涉及此前鲜少接触的专利领域知识。

我尤其喜爱林教授的课程:他和蔼可亲,语速语调温润亲和;PPT内容密度极高,却总以一句 “时间有限,感兴趣的同学课后可回看PPT,学无止境” 收尾,谦逊中透着对知识的敬畏。正是他带我们叩开了生物领域多元就业的大门——从前我以为生物学职业路径无非科研机构或药企研发岗,而他展示的专利代理人、医疗AI产品经理、生物科技投资分析师、基因数据合规专家等新兴岗位,正不断重塑生物人才的职业版图。

这段经历让我深刻认识到:当代生物学者不仅要精通实验室技术,更需要具备跨学科视野和商业化思维。