7月14日至19日,我校南山学院、第一临床学院、第二临床学院及第三临床学院学生赴新加坡,参加南洋理工大学医疗交叉学科访学项目。通过课堂学习、实验室参访、医疗机构调研等多元形式,广医学子们与南洋理工大学的教师们一起探索智慧医疗、干细胞技术等交叉学科前沿领域。

一、学术前沿理论浸润

本次访学聚焦“医工结合、交叉学科前沿”。课程学习模块中,南洋理工大学资深教授团队带来四门前沿学术讲座:Yiyu Cai教授的《智慧医疗与人工智能》,深入阐述医工交叉学科实际应用场景,其展示的虚拟现实交互系统治疗自闭症案例,生动诠释了人工智能对现代医疗的赋能;Danny Poo教授的《电子健康、远程保健和移动健康》,系统讲解生物材料、医疗机器人、可穿戴设备在疾病诊疗中的应用,进一步展示AI在医疗实践及临床决策支持中的落地案例,凸显技术对精准医疗的推动;Qingfeng Chen教授则讲授《干细胞疗法:医疗领域前沿与挑战》和《生物医疗行业创新创业》,深入浅出介绍人源化小鼠的研究背景与应用,结合自身经历分享医疗科技创新路径、知识产权保护及产学研转化经验,激发学生创新意识。

二、校园和实验室参访

课堂之外,实践探索同样精彩。参访南洋理工大学校园时,志愿者详细介绍了Hive(小笼包)、李伟南图书馆、建筑特色鲜明的商学院等场所;大家一同参观了人工瀑布与热带植物景观,感受校园自然疗愈空间;还观看了纪念南洋理工前身南洋大学的石碑,了解学校从华侨学院发展为顶尖学府的历程。

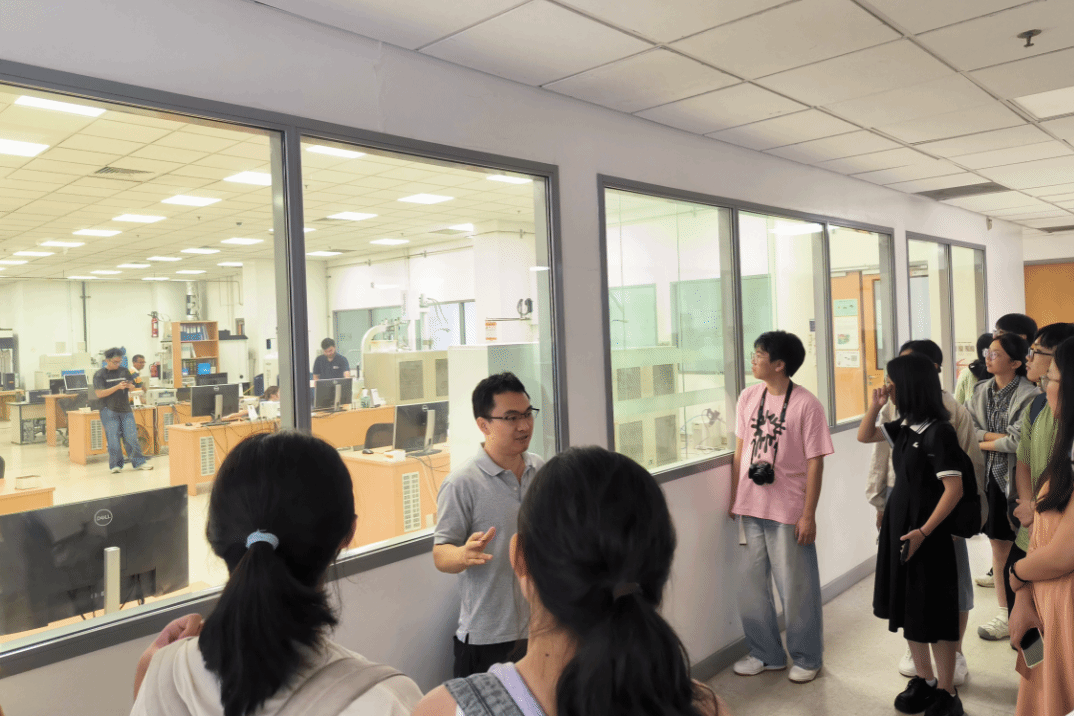

在南洋理工大学生物制药实验室,Yonggui Chi教授与Judy Kim博士围绕实验室主要研究方向、标准化实验流程及技术应用逻辑展开专题讲解,同学们深入核心区域,近距离接触前沿仪器设备与研究环境。

三、医疗机构实践调研

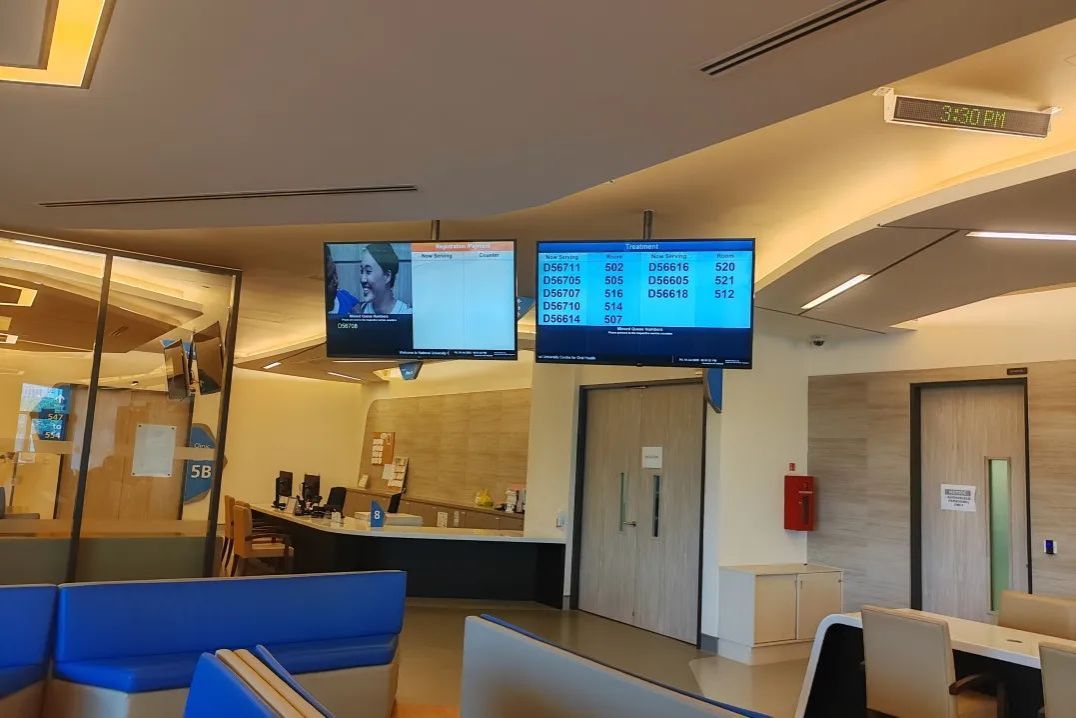

为感受和了解新加坡顶尖医疗机构,访学团前往新加坡国立大学医院实践调研。从医院的整体布局、高效的运营模式开始,延伸至其临床研究的重点方向和充满人文关怀的服务细节。Judy Kim博士带领同学们重点参访了口腔健康中心与器官移植中心,并通过医生培养路径分享,让同学们深刻理解“技术精进”与“人文素养”并重的医学教育理念。

四、结业典礼汇报展示

经过一周的充实学习,项目迎来了结业典礼。7个小组围绕“In the era of artificial intelligence, what smart medical technologies do hospitals and doctors need?”的主题进行全英文汇报展示,充分展现了同学们的跨学科整合能力及对技术伦理的思考。

经现场专家评审,第1小组和第4小组荣获“优胜团队”称号。Yiyu Cai教授发表总结发言,对同学们的精彩表现给予肯定,并为全体同学颁发了结业证书。

五、心得感悟

【教师感悟】

本次访学是一次难得的学术浸润与国际视野开拓之旅。学生们不仅系统接触了全球领先的医工交叉与智慧医疗前沿成果,更在跨文化学术环境中有效提升了批判性思维、创新意识与国际竞争力。此行所见所闻深刻印证了“主动拥抱科技创新是未来医学发展的核心驱动力”这一理念。

——第一临床学院教师 王滨

此次访学聚焦医工融合,其本质是医学需求与工程技术的高效协同——通过交叉学科突破传统医疗在时空、精度和成本上的限制,让同学们在学术盛宴中习得真知,在实践调研中迸发智慧,在跨文化交流中启迪人生,意义非凡!

——第二临床学院教师 龙智光

【学生感悟】

通过这次访学,我的收获远超预期。在学术层面,我对人工智能、大数据、生物技术在医疗领域的应用前景有了更深入的理解,特别是多模态AI在癌症诊断中的革命性潜力。英语交流能力的显著提升让我更加自信,团队协作能力在多元文化背景下得到了充分锻炼。更重要的是,这次访学培养了我的国际化视野和跨文化交流能力。我深刻认识到,未来医学发展的趋势是技术驱动、数据支撑、多学科融合,这要求我们不仅要有扎实的医学基础,更要具备技术思维和创新能力。

——南山学院 邓灏

此次访学活动提醒着我,医疗的本质是“以人为本”。无论技术如何进步,对患者个体的尊重、对文化差异的包容,永远是医疗服务的底色。这段访学经历,是一次“跳出井底”的成长——我看到了医疗领域更广阔的天空,也明晰了自身需要填补的知识沟壑。未来,我愿带着这份“跨边界”的勇气与视野,在医学道路上继续探索:让工科的创新赋能临床,让人文的温度融入医疗,让中国医学生的声音,在国际交流中传递更多价值。

——第一临床学院 梁曦彤

Yiyu Cai教授在《智慧医疗与人工智能》课上展示的深度学习算法,让我们触摸到技术叙事的深度;Danny Poo教授《电子健康、远程保健和移动健康》中介绍的实时数据传输技术,也为我们的项目带来全新启发。这让我们下定决心:不止于展示技术工具,更要讲好科技、临床与人文关怀交织的故事。为此,团队全心投入——打磨讲稿、优化视觉设计,在酒店排练至凌晨一点,深入琢磨项目的呈现方式。当汇报获教授赞誉、获评“优胜小组”时,那份喜悦格外珍贵。捧着奖状合影时,我们深切体会到:反复推敲的细节,真能让想法长出筋骨、结出硕果。

——第一临床学院 何卓健

出发前,我对“医工结合”的理解还比较模糊,多停留在手术机器人这类应用层面。而Yiyu Cai教授主讲的《智慧医疗与人工智能》课程,让我大开眼界。尤其让我印象深刻的是他学生的项目:两位非医学背景的学生合作开发了一款辅助治疗自闭症儿童的VR游戏。长期以来,社会舆论常将游戏视为“洪水猛兽”,但这个项目却巧妙借助游戏的沉浸感,结合AI的情绪识别与反馈,为自闭症儿童打造出安全可控的训练环境。这不仅是技术的创新,更是理念的突破,让我真切感受到“医工结合”能兼具创造力与人文关怀。

——第二临床学院 韩周坚

这次访学让我重新将“医生”置于技术与温度交汇的坐标系中:身处算法洪流,既要善用AI的锐利,更要以临床判断为其套上缰绳;面对高端设备与数据大屏,更需留意走廊扶手上的盲文、客厅里的落地灯——这些细节时刻提醒,再强大的技术也只是陪伴生命的一段旅程,而非生命本身。

未来,我会将访学所得转化为一条不断延伸的轨迹:让算法在临床需求中沉淀,让数据在患者福祉间流动,让每一次技术迭代都先经过人性的安检;我既是这条轨迹的设计者,也是首位试行人,要用脚步把“创新”与“人心”之间的桥,一点点压实、拓宽。

——第三临床学院 谢成彦