7月20日至8月2日,我校第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院及南山学院的学子们共赴英国,通过专题课程研习、临床技能实操训练、文化深度探索、学术研讨汇报等多元形式,不仅系统学习了国际前沿医学知识,深入了解了英国医疗体系运作模式与医生职业发展路径,还亲身感受了牛津这座历史名城厚重的学术底蕴与独特的文化魅力。

一、启程牛津,学海扬帆

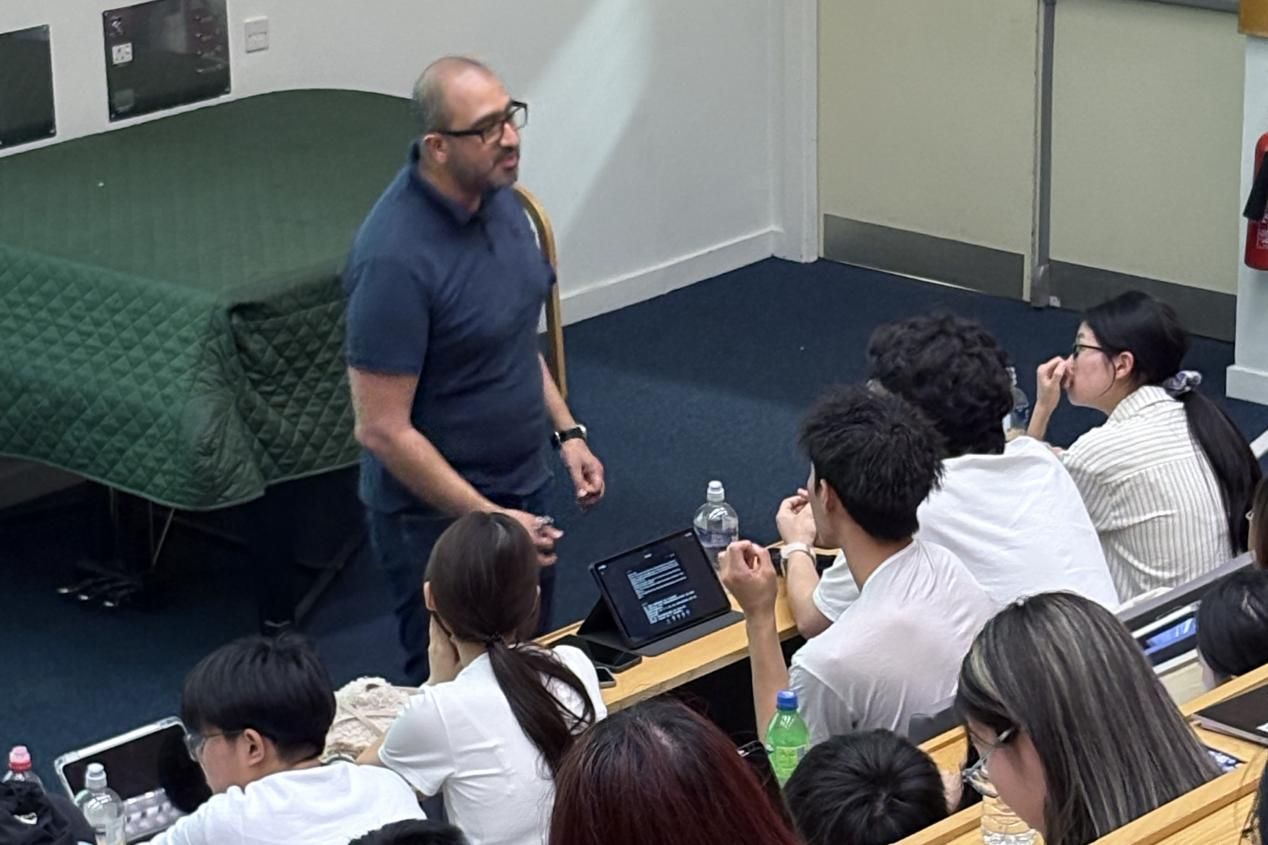

课程由⽜津⼤学及其附属医院的教授、医⽣、临床研究员团队等亲⾃授课, 云集多领域知名专家。

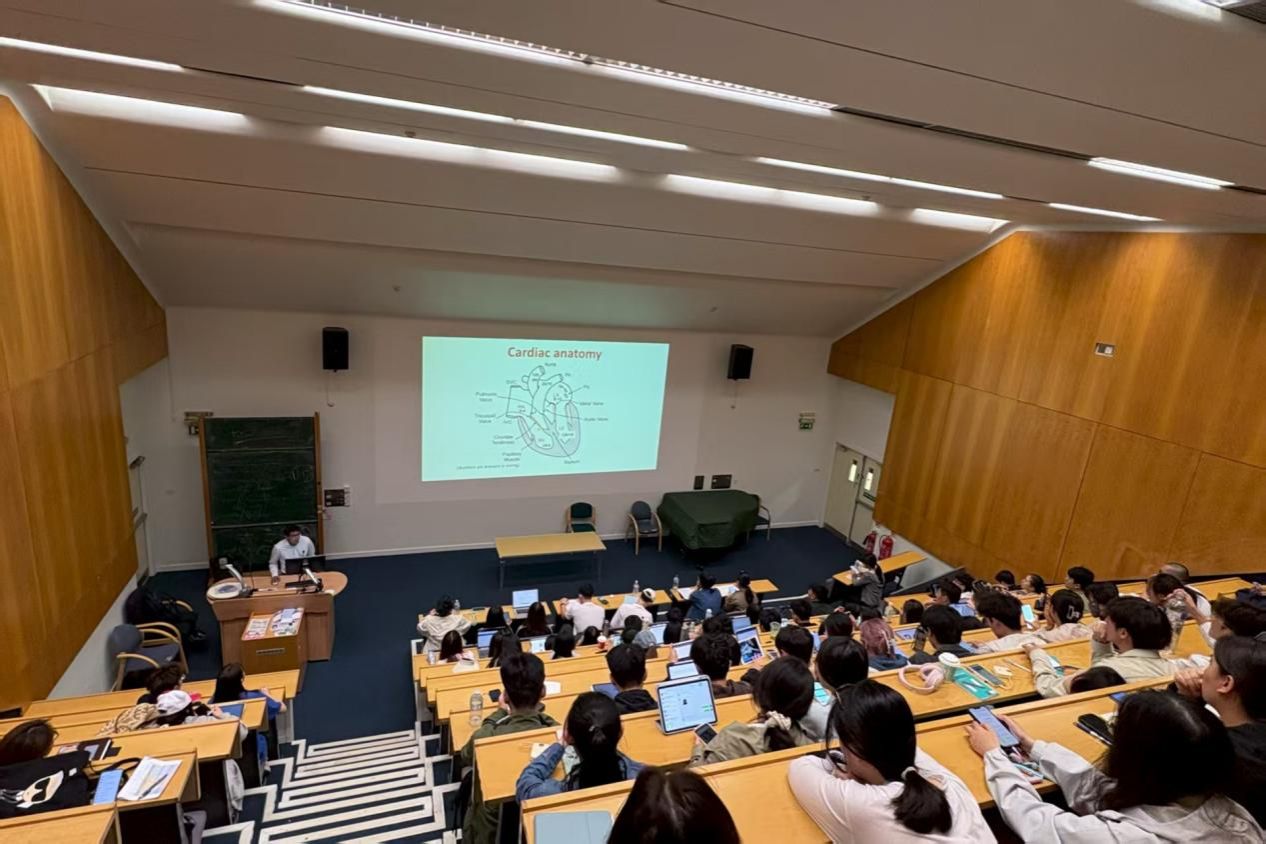

第一周以专题课程为核心,覆盖呼吸系统、中枢神经系统、放射学及肌肉骨骼系统等领域的解剖生理学知识,并深度融合国际前沿研究动态展开系统讲解。

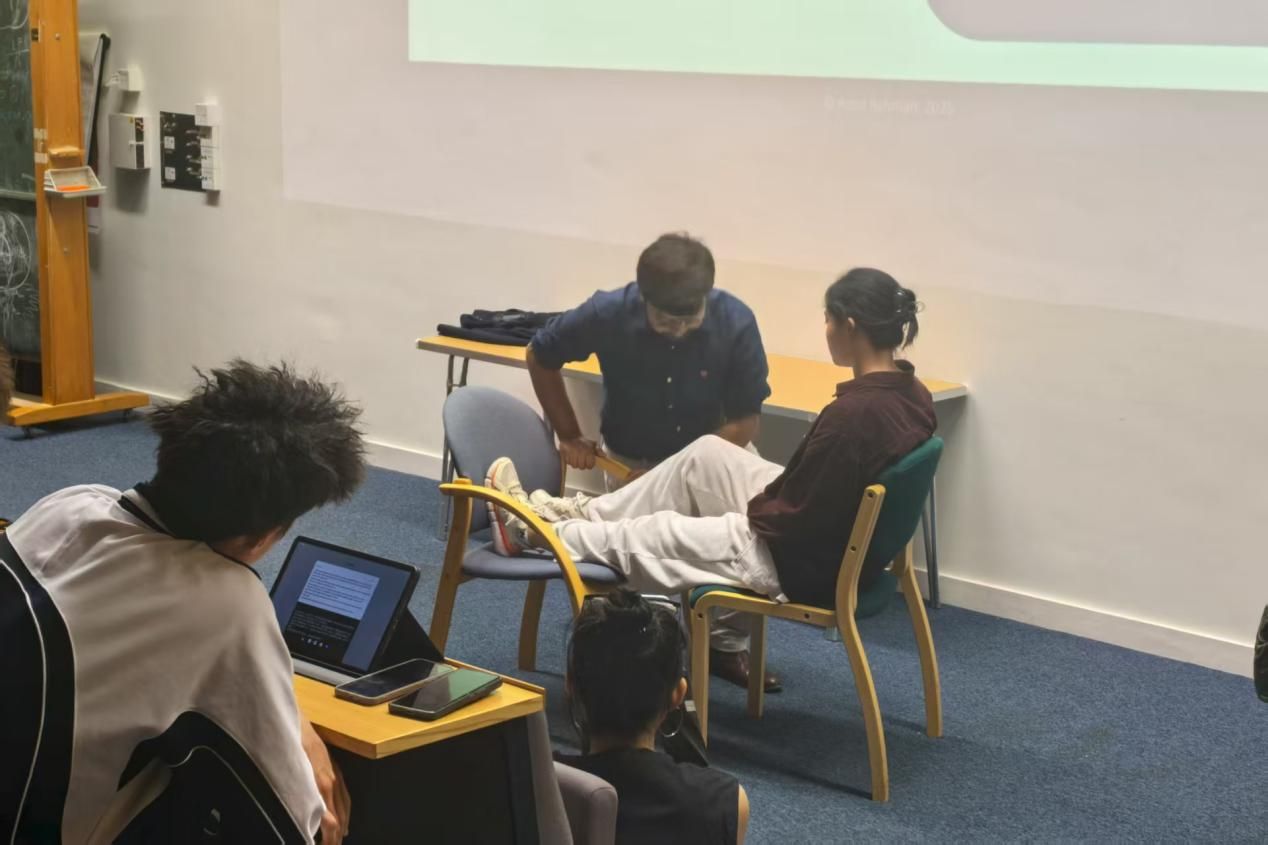

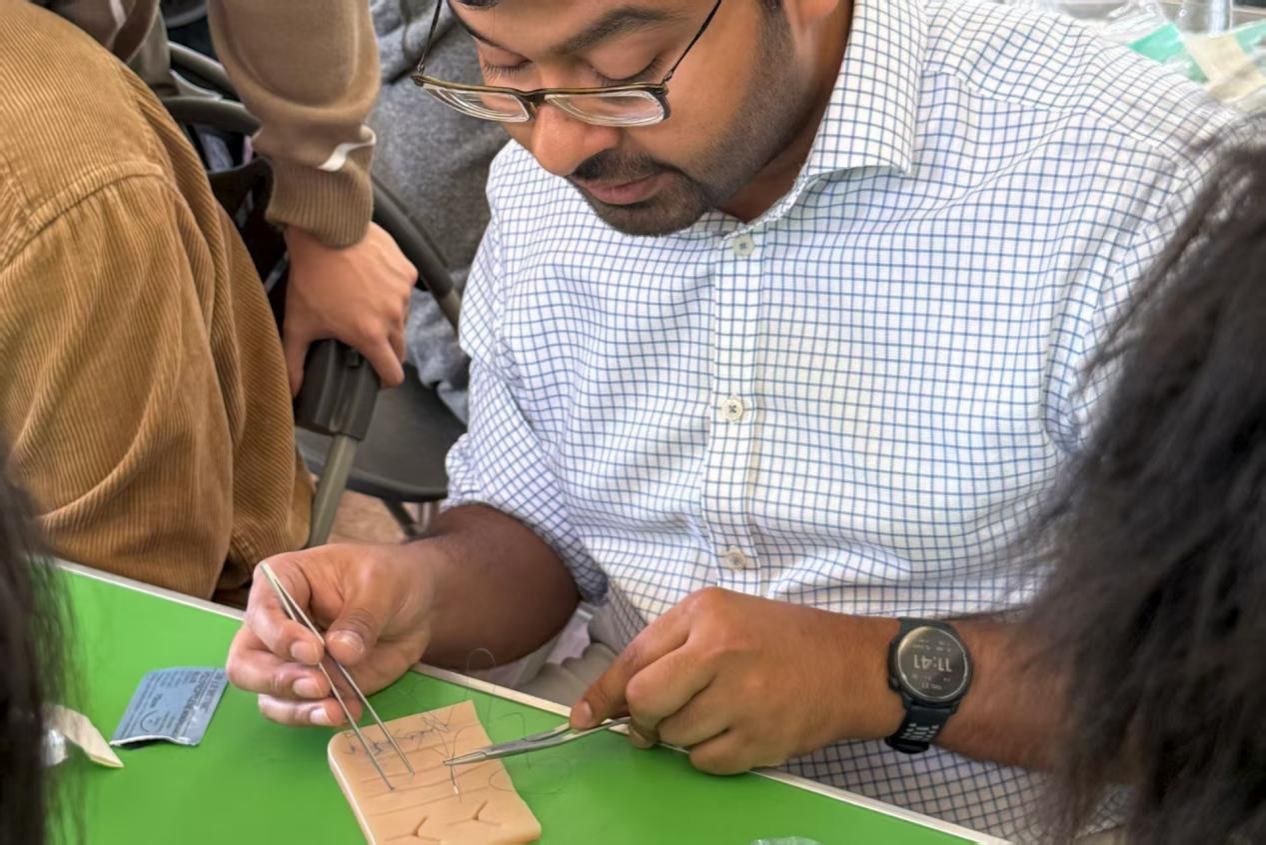

第二周课程聚焦系统临床技能培训,开设《临床缝合技术》《膝关节肌肉骨骼检查》等实操课程,课程内容兼具学术厚度、前沿锐度与互动活力,通过理论与临床的深度结合,全面提升学生的技能水平与临床思维。教授示范后,学生分组练习并获现场针对性指导,临床操作能力得到切实提升。

二、医学浸润,知识启迪

学生们以小组为单位投身课题研究,覆盖呼吸、心血管及中枢神经等重要医学领域,通过数据分析、文献综述与实地调研,完成了高质量研究报告。

同学们还运用问卷调研、视频访谈等科学方法开展社会调研,系统收集详实数据并完整记录,为结业汇报奠定扎实学术基础。访谈中,他们与当地市民广泛交流,分享中国医疗经验与传统文化,推动了跨文化医学对话。结业汇报环节,我校学生分为两组,围绕“Hormonal Pathways in Male and Female Reproductive Physiology:Their Critical Role in Today's Health Challenges”和“Mechanism of action and Clinical Effects of Common Respiratory Drugs”主题,以 “情境引导—知识讨论—观点展示” 的形式展开分享。面对牛津大学教授的专业提问,同学们凭借敏锐学术思维迅速准确回应。大家在头脑风暴与观点交锋中深化医学认知,跨文化表达能力与临床沟通素养显著提升。

三、问道牛津,品读英伦

项目特别安排了牛津校园及当地文化的深度参访。同学们走进博德利图书馆、基督堂学院等标志性建筑,感受顶尖学府的学术传统与人文底蕴;参观阿什莫林博物馆等场馆,直观了解其在科学史与艺术领域的成就。

课余时间,大家漫步街区、探访特色景致,在与当地人的交流中深化对英国文化的认知。这些体验不仅丰富了行程,更让同学们结下深厚友谊,为研学之旅留下温暖回忆。

四、访学启思,砥砺前行

1.国际教育学院 郭婧老师

作为带队老师,此次研学之旅让我深切体会到世界顶尖医学教育的深厚底蕴与广阔维度。两周沉浸式学习中,学生们通过覆盖太空医学、生殖发育、心血管生理、创伤急救、影像诊断、呼吸药理、眼科技术及医疗人文等领域的立体化课程体系,不仅系统吸收了国际前沿医学知识,更在跨文化学术语境中涵养了全球化视野。尤其令人欣喜的是,同学们在小组汇报与城市调研中展现的创新思维和团队协作能力,恰是新时期医学生不可或缺的核心素养,这些积累必将为同学们的专业成长注入长远动力。

2.第二临床学院 唐磊

创伤护理课上的“硬核”体验至今难忘。老师举起赛车头盔的瞬间,课堂气氛立刻活跃起来。指尖触碰到内侧的HANS装置接口,听着银石赛道事故案例里 “安全装置是生命防线” 的讲解,ABCDE评估原则不再是枯燥的字母组合。当志愿者上台练习止血包扎,老师手把手纠正按压角度时,台下的提问与笑声交织,让“预防优于治疗”的真理在实操中变得滚烫。

3.南山学院 王妤帆

在牛津附属医院研学的半个月里,除了老师们深入浅出的授课与生动的互动,最让我难忘的是当地的风土人情:人们似乎不疾不徐,随处可见喝咖啡读报的绅士,雨天里也有裹着毛衣、撑伞在室外品尝蛋糕的老奶奶。

本次新增的社会调查环节,要求我们与当地居民交流并呈现对话成果。不论长幼,每个人都友善地回应,让我起初的拘谨与紧张一扫而空。这场远在他乡的研学,不仅加深了我对医学的理解,更让我窥见世界另一端的生活样貌,实在意义非凡。

4.第一临床学院 朱俊伟

医学人文意识的觉醒,改变了我的职业认知。在参与“人类因素医学”讨论时,Dr Mohammed Salem的一句话令我印象深刻:“最好的医生不仅能治好疾病,更能理解患者为何生病。”这让我反思国内医学教育中存在的 “技术至上” 倾向——我们能熟练背诵抑郁量表的评分标准,却未必能体会患者内心的绝望;我们能精准计算药物剂量,却可能忽略经济因素对治疗依从性的影响。在牛津的课堂上,每一个病例讨论都会涉及社会因素分析,这种 “生物-心理-社会” 医学模式的真正落地,值得国内医学院校借鉴。